村上春树作品研究(日语论文)

はじめに

僕がはじめて村上春樹の作品を読んだのは、中学の2年か3年の時の事だったと思う。僕はその頃音楽やファッションなんかに興味を持っていたのだが、それらのほとんどは3つ上の姉に教わったり真似をしたりしていた。

そんなある日僕がいつものように姉の部屋に、何か良い音楽のテープ(その頃興味があったのはローリング・ストーンズやビートルズだった)や、雑誌類(宝島とかファッション関係)を借りに行った際、本棚に見つけたのが『ノルウェイの森』だった。僕はその本の事も作者のことも何も知らなかったのだが、その表紙の赤と緑の色使い(それが僕には新鮮なものに見えた)に惹かれ、どんな本なのかなとパラパラと読んでみた。それが僕と春樹作品との出会いであった。

1、2ページ読んだ後には、僕はその小説の世界から抜け出せなくなっていた。そしてそれから数日間、僕は暇さえあれば本の続きを読み、その他の時間もその小説の世界の事を考えていた。僕は音楽を聴くのも忘れ、部屋にこもってその小説を読み耽った。もうやめることはできなかった。

読み終わった時の感覚は今でも覚えている。しかし今でもその感覚をうまく説明する事はできない。ただ言えるのは、その一つの物語がその時の僕の心を大きく揺り動かしたということである。

それ以来その本の作者であった村上春樹の作品は、僕の心をその世界に入り込ませその時と同じように大きく揺り動かし続けてきた。そして彼の作品は最も僕の心を惹き付けるものの一つであり続けた。

今考えると、そうした思春期に夢中でのめり込んだものが、自分の人間形成に少なからず影響を与えなかったはずはない。村上春樹が書いた作品は僕の考え方や人間性に深く作用し続けて来たはずなのである。

だがこれまで、自分を夢中にさせ影響を与えてたそれらの作品を冷静に分析した事はなかった。村上春樹という人がどのように作品を書いて来たのか?その作品をどう考えているのか?今彼がどのようなことを考えているのか?そしてどうしてそれらの作品が僕を惹き付けてきたのか?そういった事を詳しく知りたくなったのである。

だからこれから行う研究は、村上春樹の作品と彼の考えを研究するものである一方、それらに影響を受けて来た自分自身を知る手助けになるかもしれないと考えている。

この研究の中では、ものすごく些細な、物語の大筋から程遠いようなものも取り上げるつもりでいる。僕は先に述べたように春樹の作品をまさしく熱中して読んで来た。物語に入り込んできたと言って良い。だから一度それを冷静に、遠くから俯瞰的に眺めてみたい。近くからでは見逃してきたものがそこにはあるかもしれないと考えるからだ。そしてそうした研究が新たな春樹の作品の魅力と現在の自分を知る手助けになればと考えている。

ちなみに村上春樹の主な作品を年代順に挙げると、『風の歌を聴け』(1975年)、『1973年のピンボール』(1980年)、『羊をめぐる冒険』(1982年)、『世界の終わりとハードボイルド・ワンダーランド』(1985年)、『ノルウェイの森』(1987年)、『ダンス・ダンス・ダンス』(1988年)、『国境の南、太陽の西』(1992年)、ねじまき鳥クロニクル』(第1部、第2部1994年、第3部1995年)となる。

『村上春樹作品研究』目次

はじめに 僕と村上春樹

1、エゴとセルフについて

(1) 自我(エゴ)と自己(セルフ)の関係について

(2) 『1973年のピンボール』におけるエゴとセルフ

2、デタッチメントについて

(1) 『村上春樹、河合隼雄に会いにいく』から

(2) 人間関係のデタッチメント

(3) 社会とのデタッチメント

3、春樹の文章形態について

(1) 問題提起

(2) エゴの動きを考慮した文章形態の考察

(3) エゴの動きを隠す3つの要素

① 言葉 ② 描写 ③ 分離意識

(4) 春樹作品の二次的な魅力

4、春樹のストーリーテリングの方法について

(1) 意識の「遠近法」または「すりかえ」

(2) 偶然性について

(3) エゴの爆発

5、作品別に見るモチーフの変化

(1) 『風の歌を聴け』から『ダンス・ダンス・ダンス』まで

(2) 『国境の南、太陽の西』と『ねじまき鳥クロニクル』

6、コミットメントについて

(1) 人とのコミットメント

(2) 社会とのコミットメント

① 価値基準の「並べ替え」 ② 日本社会とのコミットメント

7、『ねじまき鳥クロニクル』研究

(1) 『ねじまき鳥クロニクル』の小説構造について

① 第1部、第2部 ② 第3部

(2) 事実と真実について

① 物語の特性 ② 判断を停止した作者と委ねられた我々

(3) 大きな力を持った物語

まとめ

一、エゴとセルフについて

(1) 自我(エゴ)と自己(セルフ)の関係

村上春樹が1997年に出した『若い読者のための短編小説案内』は、春樹が日本の作家の小説を紹介する形をとっている。そこでは主に第三の新人と呼ばれる作家たち、例えば安岡章太郎や小島信夫、吉行淳之介、庄野潤三などの作品が取り上げられている。そしてそれらの紹介された作品ももちろん興味のあるものではあったのだが、もっと興味深かったのは、それらの作品に対比して書かれていた春樹自身の小説に対する考え方や書き方であった。

そのなかで春樹は作品を論ずるに当たって自己(セルフ)と自我(エゴ)について次のように述べている。

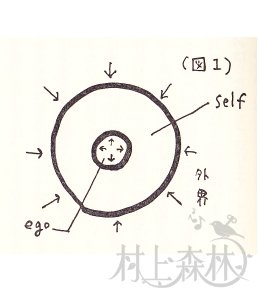

僕らの人間的存在は簡単に説明すると図(1)のようになると思うのです。自己(セルフ)は外界と自我(エゴ)に挟み込まれて、その両方からの力を等圧的に受けている。それが等圧であることによって、僕らはある意味では正気を保っている。しかしそれは決して心地よい状態ではない。なにしろ僕らは弁当箱の中の、サンドイッチの中身みたいにぎゅっと押しつぶさた格好で生きているわけですから。

作家が小説を書こうとするとき、僕らはこの構図をどのように小説的に解決していくか、相対化していくかという決定を多かれ少なかれ迫られるわけです。

春樹はこう言って安岡章太郎や小島信夫などすべての作品をこの構図によって説明している。取り上げたすべての作品においてこの構図を使っているということから、春樹自身のそれに対する意識の大きさがうかがえる。小説の中心をなすものと考えていると言っていいようである。つまり、自己(セルフ)と自我(エゴ)、そして外界の関係は春樹の作品のなかでも中心的なテーマとして考えられている問題なのである。

では春樹は自分自身の小説のなかでは、どのようにこの構図を具体化しているのだろうか?『1973年のピンボール」のなかで考えてみる。

(2) 『1973年ピンボール』におけるエゴとセルフの構図

この作品は『風の歌を聴け』に続く2作目の長編小説であり、『風の〜』と同じように「僕」と「鼠」、ジェイなどが登場して来るのだが、この物語の中では「僕」のストーリーと「鼠」のストーリーが平行して進んで行く。

まず、「僕」のストーリーを見て行きたい。「僕」は渋谷で友人と翻訳事務所を共同経営しているが、ある日「僕」の部屋に双子の姉妹が住み着くようになる。その双子の姉妹はまったくの瓜二つであり二人を見分けることはできないので、「僕」は便宜的に彼女たちの着ているTシャツに書いてある「208」と「209」という番号によって区別をする。どのようにして二人が住み着いたのかなどの説明はなされないが、「僕」はそのような非現実なことについて不満などの感情を見せることはない。物事をそのままに受け入れるような姿勢を保っている。

この双子の姉妹が都市の無名性を表しているとすれば、「僕」は都市と完全に調和していると言える。ここでは都市や社会に対する欲求や不満などは語られない。しかし、双子の姉妹と一緒に暮らしてはいるがそこには本当の意味での共同性といったものは存在していない。二人は「僕」の都市での孤独を慰めるような存在ではない。都市と調和して生きているのだけれども、「僕」というのはそのなかで孤独な存在である。だから「僕」には自分がいる場所がないという思いを持っているのである。

しかし彼は実際の故郷のことを思うことは拒否しているようである。それは冒頭に書かれた「直子」の死に関係しているのかもしれない。だから「僕」は他人の故郷の話を聞いて心の中に架空の場所を作ったり、直子の故郷を訪ねて行ったりする。しかしそれでもそうした行き場のない思いは解消されない。

そんな「僕」はある日突然ピンボールマシンへの欲求を表すようになる。そのピンボールマシンというのは昔故郷のジェイズバーにあって「鼠」と一緒に熱中した「3フリッパーのスターシップ」というもの。しばらくのあいだ渋谷のゲームセンターで病的に熱中するのだが、そのゲームセンターは急につぶれ「スターシップ」の行方も分からなくなってします。「僕」はその「スターシップ」を探し求め、ついには見つけ出すのだが、その「スターシップ」はこの小説のなかで「僕」が唯一心を通わせることのできる存在となっている。

そして「僕」は「スターシップ」との再会のあと現実社会に復帰しまた都市に調和するようになる。しかしそれと同時に双子の姉妹はどこかに行ってしまう。

では次に「鼠」の方のストーリーを見ていく。「鼠」は大学を辞めて故郷で一人暮らしをしている。一人の女と知り合うのだが、「鼠」の生活は週に一度土曜にその女に会い、日、月、火曜日はその思い出に耽り、木曜と金曜は週末の計画をするという繰り返しの日々を送っている。

「鼠」は金持ちの家に育って金には不自由していないが、そういった何の変化もない生活に違和感を感じている。それでも彼は自分がかわっていくことに意味を見いだせずにいて「どんな進歩もどんな変化も結局は崩壊の過程に過ぎないんじゃないか」と思っている。そこでは無垢でイノセントな自分でいたいという思いと、現実を受け入れて成熟したいという思いが葛藤している。そいて結局「鼠」は女と別れ、故郷を出る決心をする。

二つのストーリーはそのように進む。では、「僕」と「鼠」のエゴとセルフの構図を考えていきたいと思う。

図(a)は平常時の「僕」表している。「僕」は都市のなかで不満を持たずすべてをそのままに受け入れるといった姿勢を取っている。ここには内部からのエゴの力は語られていない。春樹はここで「僕」の内部からの突き上げを技巧的にゼロ化しようとしている。つまり自分のエゴの力を見せないようにして外界に対して戦意のないことを示している。そしてそのかわり外界から何も要求させないというようなスタイルをとり、セルフの平静を見せているのである。

しかしエゴの力というのは簡単に抑えつけられるものではなく、「僕」はある日突然その状態を崩してしまう。それがピンボールマシン「3フリッパーのスターシップ」への欲求である。その「スターシップ」への欲求というのは、「僕」のアイデンティティの欲求とも取れるかもしれないし、心を通いあわせる相手の欲求とも取れるかもしれない。しかしそれは置いておくとして、ここではエゴの突き上げが顕著に現れ、セルフのバランスが落ち着かない状態になっている。それが図(b)である。だが最後には「スターシップ」との再会によってエゴの突き上げもなくなり、また図(a)のように落ち着いた状態に戻っていく。

「鼠」の場合は図(c)のように自分と世界との間に外壁を作り、イノセント状態を保とうとする姿勢を取っている。しかし同時に成熟して現実の世界に向かわなければという思いもあり、自分の中の均衡を保つことが出来ない。だからずっと悩み続けている。「鼠」が最後故郷の街を出て現実世界に向かったとすれば、周囲の外壁が取れて自己(セルフ)の均衡が取れる方向に向かうのかもしれない。

このようにこの物語のなかでは基本的に「僕」と「鼠」二種類のエゴとセルフの構図が成り立っていると言える。世界をありのままに受け入れエゴを抑えていこうとする図(a)のようなものと、外界からの力を出来るだけブロックし、自己(セルフ)というものを守ろうとしている図(c)ようなものの二つである。高度の管理社会の中にある人間はそのシステムに適合するよう求められる。二つのエゴとセルフの構図はそのなかに生きる我々を表しているとも言えるだろう。

この作品以降、主人公としての「鼠」と彼のようなエゴとセルフの構図は影を潜めるようになる。そしてそれからの村上作品は、「僕」の方の構図を中心に描かれるようになる。村上作品の骨格としての「僕」のエゴとセルフの構図は、彼が『若い読者のための短編小説案内』の中で言っているように、「職業的作風」として残っていくのである。

そして春樹は、結論から言えばこの自我(エゴ)と自己(セルフ)の関係を明確に描くために「小説的装置」なるものを用いている。

次章では、春樹の言うその「小説的装置」とはどういったものなのか?どのように描くことが「僕」の自我の動きを効果的に描くことができるのか?ということを考えていきたい。

二、デタッチメントについて

(1) 『村上春樹、河合隼雄に会いにいく』から

村上春樹は『村上春樹、河合隼雄に会いにいく』のなかで小説を書き出した時の頃についてこう述べている。

(前略)ある日突然「そうだ、小説を書こう」と思って、万年筆と原稿用紙を買ってきて、仕事が終わってから、台所で毎日一時間なり二時間なりコツコツ書いて、それがすごくうれしいことだったのです。(略)それが結果的に、文章としては(略)デタッチメントというか、それまで日本の小説で、僕が読んでいたものとまったく違ったかたちのものになったということですね。

ここで春樹は初期の作品を書く上で土台となった考えとしてこのデタッチメント(かかわりのなさ)を挙げている。

(2) 人間関係のデタッチメント

春樹の初期の作品における特徴の一つとして、主人公の親類がほとんど出てこないという点があげられる。父母はもちろん、兄弟姉妹や親戚などの記述は全くと言っていい程出てこない。また、友人や恋人などの記述はあるにはあるが、それが主人公の孤独を解消しているようには映らないのも特徴である。

ではまずなぜ父母の存在が出てこないのか?

父親の出て来る物語はどういうものか。映画『スターウォーズ』を例に挙げて見る。主人公のルークは敵であるダースベイダーを倒そうとするがそれが自分の父親であることを知る。ルークは葛藤するが修行を重ね、最後には父親を倒す。

ここには成長物語としての一つの物語形態がある。父親は主人公の超えるべきものとして存在する。主人公は経験や修行を積み重ねて成長し、最後には父親の存在を超える。こういった成長物語の形態は昔から世界の広い地域で存在しているものであり、日本のロールプレイングゲームなどにも浸透しているものである。

母親の場合はどうだろう?例を挙げるまでもなく、母親というのは子供の生活を心配する存在である。子供の世話をしたり助けとなることに犠牲を払う。主人公はそうした母親に対して孝行をしたり恩返しをしたりする。そして世界にはそのように母親が心の支えとなって主人公を助けたり、立派になった主人公に涙するといった母子の物語も多く存在してきた。

しかし春樹が書きたかったのはそういった種類のものではなかった。父母や家族を描くことは小説の中に先にあげたような物語形態を与えてしまうことになりかねない。描きたい方向とは別の方向性を与えてしまうことにもなりかねないのである。

また、春樹の作品に出て来る友人や恋人は、主人公の孤独を癒し心を通わせるような存在として描かれてはいない。彼らは一時的に主人公と関わるがすぐにどこかへ行ってしまう。「双子の姉妹に」しても「鼠」にしても主人公にとっては時がくれば過ぎ去っていってしまう存在なのである。友情物語や愛情物語といった形態もここにはない。

このように、春樹は親子関係や友人関係を排除することで古来より広い地域に存在している成長物語や母子の物語、友情物語や愛情物語といったような物語形態とは違ったものを作ろうとした。それがまず人間関係の関わりのなさ、つまり「人間関係のデタッチメント」につながっているのである。

(3) 社会とのデタッチメント

もうひとつは社会とのデタッチメントである。

高度に発達した資本主義社会において、我々はその枠からはみ出すことはできない。そのシステムの中では誰もがそれが要求する役割を果たさなければならないため、そのシステムと無関係でいることはできない。ならば春樹はどのように主人公と社会システムとの関わりを排除しているのだろうか?

『ダンス・ダンス・ダンス』の主人公は自分のある種の能力を活かした仕事に就いている。その能力とは、高度資本主義社会におけるその仕事に違和感を感じつつも、その仕事をうまくこなすことのできる能力である。主人公は自分の仕事についてこう言っている。

一片の野心もなければ、一片の希望もなかった。来るものをシステマティックに片付けていくだけのことだった。正直に言ってこれは人生の無駄遣いじゃないかと思うこともないではなかった。でもパルプとインクがこれだけ無駄遣いされているのだから、僕の人生が無駄遣いされたとしても文句の言える筋合いではないだろう、というのが僕のの達した結論だった。我々は高度資本主義社会に生きているのだ。そこでは無駄遣いが最大の美徳なのだ。政治家はそれを内需の洗練化と呼ぶ。僕はそれを無意味な無駄遣いと呼ぶ。考え方の違いだ。でも考え方の違いがあるにせよ、それがとにかく我々の生きている社会なのだ。それが気に入らなければ、バングラデシュかスーダンに行くしかない。

僕はとくにバングラデシュにもスーダンにも興味が持てなかった。だから黙々と仕事を続けた。

主人公はしばしばこのように社会と自分の考え方の違いを感じる。しかしそれに対して異議を唱えるようなことはない。自分と社会とに違和を感じるが、自分はそこに生きるものとしてシステムの求める役割を忠実にこなす。そしてその他の部分で主人公は好きな音楽を聴いたり、本を読んだりする。誰にも迷惑はかけない。

そうしてここに社会の一部としての役割を果たしつつも社会とは距離を保ち、社会とは関わらずに自分の生活をしている一人の独立した主人公が出来上がる。平静を保っているため社会に関する事にはあまり触れられないで済む。「小説装置」上関わりがないように作られる。それが春樹初期作品に描かれる「社会とのデタッチメント」である。

三、春樹作品の文章形態について

(1) 問題提起

現在の若い世代にとって前述のような関わりのない生き方を望んでいるものも少なくないだろうと思われる。仕事を生き甲斐として生きていくというよりは、必要なお金を稼いで都市の生活を楽しみたいといった願望を持っているものも少なくない。だからこれは現代都市の若者生活を描いた小説であるということもできなくはない。

確かに主人公は都市での生活を楽しんでいるように見える。そこには都会でのファッションがありバーがあり、サムクックやチャーリーパーカーがありビールやカティサークがある。それらの記述は細部にまで行き渡り、我々はその描写によって都会的気分を味わうことができる。そして時にそれらは批評家によっては無駄なことを描きすぎているといった批判の対象ともなってきた。

また、春樹の文章にはその他にもたくさんの比喩や哲学的、論理的、歴史的、社会的他いろいろな考察等がストーリーの本筋を離れてあちこちに埋め尽くされている。緊迫した場面だというのになぜそのような比喩や考察が出てくるのだろうと思われることもあるだろう。

ではなぜ春樹は一見して本筋には関係がないような描写や考察をするのだろうか?春樹の文章形態を確認しつつその点について考えていきたい。

(2) エゴの動きを考慮した文章形態の考察

次の文は『羊をめぐる冒険』のなかで「僕」が知り合いだった「誰とでも寝る女の子」の葬儀に出席し、朝まで飲んで帰って来た後の場面である。部屋には別れた女房が来ていた。

「ねえ、私が死んだときもそんなふうにお酒飲むの?」

「酒を飲んだのと葬式とは関係ないよ。関係のあったのははじめの一杯か二杯さ」

外では新しい一日が始まろうとしていた。新しい暑い一日だ。流しの上の窓から高層ビルの一群が見えた。いつもよりずっと眩しく輝いている。

「冷たいものでも飲む?」

彼女は首を振った。

僕は冷蔵庫からよく冷えたコーラの缶を取り出し、グラスにつがずに一息で飲んだ。

「誰とでも寝ちゃう女の子だったんだ」と僕は言った。(a)まるで弔辞みたいだ。故人は誰とでも寝ちゃう女の子でした。

「なぜそんなこと私にしゃべるの?」と彼女は言った。

(b)どうしてかは僕にもわからなかった。

「とにかく誰とでも寝ちゃう女の子だったのね?」

「そうだよ」

「でもあなたとは別だったんでしょ?」

彼女の声に何かしら特別な響きがあった。僕はサラダの皿から顔を上げ、枯れた鉢植えごしに彼女の顔を見た。

「そう思うの?」

「なんとなくね」彼女は小さな声で言った。「あなたってそういうタイプなのよ」

「そういうタイプ?」

「①あなたには何か、そういったところがあるのよ。砂時計と同じね。砂がなくなってしまうと必ず誰かがやってきてひっくり返していくの」

「そんなものかな」

彼女の唇がほんの少しほころび、そして元に戻った。

「残りの荷物を取りに来たのよ。冬物のコートとか帽子とか、そんなもの。段ボールの箱にまとめておいたから、手があいた時に運送屋さんまで運んでくれる?」

「家まで運んであげるよ」

彼女は静かに首を振った。「②いいのよ。来てほしくないの。わかるでしょ?」

(c)たしかにそのとおりだった。僕は見当はずれなことをしゃべりすぎる。

「住所はわかるわよね」

「わかるよ」

「用事はそれだけ。長居してごめんなさい」

「書類の方はあれでいいの」

「うん、みんな終わったわ」

「ずいぶん簡単なものだね。もっと何やかやいろんなものがあるんだと思ってたよ」

「知らない人はみんなそう思うのよ。でも本当に簡単なの。終わってしまえばね」彼女はそう言って、もう一度猫の頭をかいた。「二度も離婚すればベテランみたいなものよ」

(d)猫は目を閉じて背中だけで伸びをし、彼女の腕に首をそっと乗せた。僕はコーヒーカップとサラダの皿を流しの中に放り込み、請求書をほうき代わりにしてクラッカーの粉を一カ所に集めた。太陽の光で、目の奥がちくちくと痛んだ」

「細かいことはあなたの机の上のメモに全部書いておいたわ。いろんな書類の場所とか、ごみの収集日とか、そんなことね。わからないことがあったら電話して」

「ありがとう」

「子供欲しかった?」

「いや」と僕は言った。「(e)子供なんて欲しくないよ」

「私はずいぶん迷ったのよ。でもこうなるんなら、それでよかったのね。それとも子供がいたらこうならなかったと思う?」

「(f)子供がいても離婚する夫婦はいっぱいいるよ」

「そうね」と彼女は言って僕のライターをしばらくいじっていた。「③あなたのことは今でも好きよ。でも、きっとそういう問題でもないのね。それは自分でもよくわかっているのよ」(番号及び下線筆者)

この場面を要約する。葬式の後朝まで飲んで帰ると、「僕」の部屋に別れた女房が置いてあった服を取りに来ていた。そこで彼女は話の中で自分が思っていた「僕」という人間を語り(①)、親切な言葉に対して②のように答えるが、最後「僕」のことは今でも好きだと言う(③)。具体的な離婚の理由が語られることはないが、そこには何かしらの問題があり別れてしまったようである。

しかしこの場面で「僕」の心情を端的に表すような文は見当たらない。「僕」の内面についての記述は(a)(b)(c)位のものであるが、それらは離婚のことや死んだ女の子のことについて表されているものではない。それらは言葉そのものに対する感想(a)であり、発した言葉の理由がわからなかったり(b)、自分の性格を分析しているだけのもの(c)なのである。

春樹はこのように主人公「僕」の自我(エゴ)の動きを巧妙に隠している。またはコントロールしていると言っても良い。そしてそうした自我(エゴ)の動きを隠しコントロールするのに使われている要素というものはこの引用文にもふんだんに使われている。結論から言うとそれは会話文のなかの「言葉」、風景や人物などの「描写」、主人公の「分離意識」という要素である。

(3) エゴを隠す3つの要素

① 言葉

言葉は話す人間の自我(エゴ)というものを直接表さない。もちろん多くの場合、言葉は自我(エゴ)を発生源としているだろう。しかしそれが自我(エゴ)を発生源としたものであろうと、それは自己(セルフ)を通して形を変えられ外界に発せられた一つの形に変わる。

(e)の会話分を見てみよう。「子供なんて欲しくないよ」という「僕」の言葉に彼の本当の真意は見いだせない。子供が好きではないのかもしれない。ほんとは欲しかったのだが今の状況を考えてそう言っているのかもしれない。何か他の気持ちがあるのかもしれない。読者はそれを推測するに過ぎない。

引用分の中の(f)の場合もそうである。『羊をめぐる冒険』のなかで「鼠」が「まったく、もし一般論の国というのがあったら、君はそこで王様になれるよ」と言っているように「僕」は一般論を口にする。しかしそこから彼の本意は伝わってこない。

また、言葉が自我(エゴ)を発生源としていない場合もあるだろう。『ダンス・ダンス・ダンス』の引用文(a)のように、自分がその言葉を発しながらも、なぜそんなことを言ったのかわからない時もある。何かを言うつもりが全然ない場合でも思わず言ってしまうこともある。

それらのことは心理学の分野ではイド(id)と呼んでいる。河合隼雄は『心の声を聴く』のなかで自我(エゴ)を「私」、イドを「それ」と言ってわかりやすく説明している。

たとえば私がただ乗りなんかしてるときに、「あんたは教授のくせにそんなことをするんですか」「私はそんな気はなかったんやけど、ついそれがやったんですわ」

このように自我(エゴ)とイドすなわち無意識というものは別のものであり、説明のできないものである。つまり無意識(イド)によって発せられた言葉というものもまた、自我(エゴ)を正確に表すものではないのである。

春樹は「言葉」と「自我(エゴ)」を意識的に使い分けている。作品の中では次のような使い方がよくされる。

「わからない」と僕は言った。本当にわからなかったのだ。

つまり自己(セルフ)によって形を変えられたり、無意識(イド)によって発せられた言葉というものと自我(エゴ)とは別のものなのである。そして春樹はまずそうした言葉によって「僕」の自我を隠しているのである。

② 描写

次に風景や人物などの描写である。これも先の『ダンス・ダンス・ダンス』の引用文から見てみたい。元女房は「離婚なんて意外とあっさりしたものだ、二回目となるとベテランのようなもの」と言う。春樹はそのことについて「僕」が何を思ったことを書く代わりに(d)のように単に猫と「僕」の行動を描写している。我々はその描写から「僕」がどう思ったのかを知ることはできない。そしてその描写が終わるともう次の展開がなされてしまうのである。

③ 「分離意識」

最後に主人公の「分離意識」と書いたがこれはどういうものか?

春樹の作品のなかで、「僕」はしばしば本筋とは無関係とも映る回想や想像をする。これもさきの引用文からあげれば(a)まるで弔辞みたいだという部分とそれに続く文であろう。「僕」は元女房に死んだ女の子が「誰とでも寝る女の子」だったことを話す。しかしなぜ別れた女房にそんなことを話しだしたのか、「僕」はその娘に対してどのように思っていたのか、それらのことはやはり語られない。そしてその代わりに語られるのはそういった本筋に対することではなく、主人公の考える「何か他のこと」である。春樹作品の主人公は自分の身にふりかかったどう考えても非現実的な状況の中でも、「何か他の少しずれた考え事」をしている。それはまるで非現実な場面に直面している自分とは別れて勝手に動き回っている分離された意識のようである。ここでは筆者はそれを「分離意識」と呼ぶことにする。そしてこの本筋から離れた主人公の「分離意識」によってまた、主人公の実際の自我(エゴ)は覆い隠されているのである。

このように主人公「僕」の自我(エゴ)は、言葉、描写、そして「分離意識」というものによって巧妙に隠されている。あるいは別の言い方をすれば我々読者の意識はそれらによって別のところにずらされているのである。そしてその効果はその記述が面白ければ面白い程大きなものとなる。つまり会話はウィットに富んだものであり、描写はよりリアルなものであり、「分離意識」は読者をその意識へとより強く引き込むものであることが要求されるのである。

そしてここに来て始めに挙げた問いの答が浮かび上がる。なぜ春樹は一見無意味にも思われる商品の羅列などをするのかという問いである。

ローリングストーンズやドアーズ、サム・クックといった名前はそれらの作り出した音楽や時代を思い起こさせ、ビールやカティーサーク、ソルティドッグはその味や気分を醸し出している。それらの描写はリアルで詳細なものであり、我々読者の意識もそこに向いてしまう。そしてそのように読者の意識をずらし、自我(エゴ)の表現をコントロールできれば春樹の目論見は成功していると言っていいのである。

(4) 春樹作品の二次的な魅力

しかし読者の意識を否応なくずらしてしまうそうした言葉や描写、「分離意識」というものは、単に自我(エゴ)を隠しているだけでなく作品に二次的な面白さを付け加えてもいる。『風の歌を聴け』で見てみよう。

僕は以前、人間の存在理由(レーゾン・デートゥル)をテーマにした短い小説を書こうとしたことがある。結局小説は完成しなかったののだけれど、その間じゅう僕は人間のレーゾン・デートゥルについて考え続け、おかげで奇妙な性癖にとりつかれることになった。すべての物事を数値に置き換えずにはいられないという癖である。約8ヶ月間、僕はその衝動に追い回された。僕は電車に乗るとまず最初に乗客の数をかぞえ、階段の数をすべてかぞえ、暇さえあれば脈を測った。当時の記録によれば、1969年の8月15日から翌年の4月3日までの間に、僕は358回の講義に出席し、54回のセックスを行い、6921本の煙草を吸ったことになる。

その時期、僕はそんなふうに全てを数値に置き換えることによって他人に何かを伝えられるかもしれないと真剣に考えていた。そして他人に伝えられる何かがある限り僕は確実に存在しているはずだと。しかし当然のことながら、僕の吸った煙草の本数や上った階段の数やペニスのサイズに対して誰一人興味など持ちはしない。そしてぼくはレーゾン・デートゥルを見失い、ひとりぼっちになった。

☆

そんなわけで、彼女の死を知らされた時、僕は6922本めの煙草を吸っていた。

このようにここでは彼女の死という切実なものに「僕は6922本目の煙草を吸っていた」と付け加えることで、読者の意識を「僕」の自我(エゴ)からそらすことに成功しているのだが、その前ふりとなったレーゾン・デートゥルの話もまた面白い。読者はここで奇妙な性癖にとりつかれた主人公の滑稽さや寂しさを感じることもあるだろうし、我々自身のレーゾン・デートゥルを考えたりもする。

『風の歌を聴け』や『1973年のピンボール』では小説全体がフラグメントをちりばめたものであったため、つながりを取り除いてこのように読者の意識をそらさせる話を持ってくることは容易であった。しかしストーリーテリングを始め文章につながりを持つようになった『羊をめぐる冒険』では次のように用いられている。

「僕」は一匹の「羊」を一ヶ月以内に探し出さなければならないはめにになり、そしてそれが失敗すれば全てを失うことになると聞かされる。その話を聞いた後に「僕」が運転手付きの車で新宿に送られる場面である。

夕方というせいもあって新宿に向かう道路はひどく渋滞していた。あるポイントを越える

と、車は錨を下ろしたみたいにほとんど動かなくなってしまった。時々波に揺られて車が

何センチか移動するといった感じだ。僕はしばらく地球の自転速度について考えてみた。

いったいこの道路の表面は時速何キロメートルで宇宙空間を回転しているのだろう?僕は

頭の中でざっと計算して概数を出してみたが、それが遊園地のコーヒー・カップより速い

のかどうかは分からなかった。我々にはよくわからないことがいっぱいある。なんとなく

わかっているよう気がしているだけのことなのだ。もし宇宙人が僕のところにやってきて

「ねえ君、赤道は時速何キロメートルで回転しているんだ?」と質問したとしたら、僕は

とても困ってしまうことになる。たぶん僕は何故火曜日の次に水曜日が来るのさえ説明で

きないだろう。彼らは僕を笑うだろうか?僕は「カラマーゾフの兄弟」と「静かなドン」

を三回ずつ読んだ。円周率だって小数点以下十六桁まで言える。それでも彼らは笑うだろ

うか?たぶん笑うだろう。死ぬほど笑うだろう。

「音楽でもお聴きになりますか?」と運転手が訊ねた。

「いいね」と僕は言った。

そしてショパンのバラードが車内に流れ出した。結婚式場の控室みたいな雰囲気になった。

「ねえ」と僕は運転手に訊ねてみた。「円周率は知ってる?」

「3・14っていうやつでしょ?」

「うん、でも、小数点以下何桁まで言える?」

「三十二桁までは知っています」と運転手はこともなげに言った。「それ以上はちょっと」

「三十二桁?」

「ええ、ちょっとした覚え方があるんです。それが何か?」

「いや、いいんだ」と僕はがっかりして言った。「なんでもないんだ」

ストーリーテリングを始めた『羊をめぐる冒険』からは、このように本筋を外したちょっとした話が主人公の考え事(分離意識)として随所にちりばめられている。そしてそれらの話の多くは非現実的な想像だったり、哲学的な話だったり、社会システムについての考察だったりするわけであるが、それらは単に頭の中だけで考えるにとどまるのではなく前述のようにストーリーのなかにもちょくちょく顔を出す。時にはそこから話の展開がなされることもある。春樹はそうした方法によって、本筋だけではない話のおもしろさがふくらませ、作品にいろいろな色彩を与えている。それはあたかもジャズやブルースで、ギターやピアノがそれぞれのメロディを弾きながらも全体は曲として進んでいくのに似ている。曲としてのキーは統一されながらもそれぞれは違ったリフなりメロディを弾く。それらは全く違ったメロディでありながらも時に影響を与えあい曲全体に複雑さを与えるのである。

春樹の作品も同じように小説のストーリーは進行していきながらも違った小さな話がちりばめられる。それらは時に刺激を与えあいながら全体としての物語に複雑さを与えているのである。

四、春樹のストーリーテリングの方法について

(1)「遠近法」または「意識のすりかえ」

春樹が『羊をめぐる冒険』から始めたストーリーテリングの根幹をなしているものが三、4の最後に述べた部分に垣間見えている。春樹の作品におけるストーリーの展開はいつも僕の予想を裏切って意外な方向へと進む。どうしようもなくなりあきらめてコーヒーでも飲んでいるようなときにふと何かが起こったりする。主人公の「僕」は何かを見つけ出したり解き明かしたりするために手を尽くす。しかしそのようなとき「僕」が手を尽くしたことが実を結ぶということは絶対にないと言ってもいいだろう。「僕」はあきらめて他の事を考える。つまり意識がすりかわる。そんなときに「僕」や我々の予期しない何かが起こるのである。春樹は何かが起ころうとするときには必ず「僕」の意識をすりかえて読者の視線を他のところに移す。そしてそのずらした意識の陰に隠しながらいわば「遠近法」を使って次の展開を持ってくるのである。それは大型トラックの陰に隠れたバイクに似ている。僕は止まってくれた大型トラックを意識しながら右折しようとする。しかしその時僕はその大型トラックに気をとられその陰から飛び出してくるバイクの存在を知らないのである。春樹は飛び出してくるバイクの前に必ずこのような大型トラックを置く。そしてできるだけ注意を引きつけるのである。

『国境の南、太陽の西』ではストーリーの展開はほとんどが「僕」と「島本さん」、「イズミ」、「有紀子」の四人だけでなされている。しかしそれだけの少ない人数でも春樹はこの方法を使って意外な展開を見せている。「僕」は昔「イズミ」を深く傷つけた。そしてそのことを「イズミ」はどこかで執念深く引きずっている。「僕」は「有紀子」と結婚して仕事も成功し万事がうまくいっていたが、そこに幼馴染みでずっと「僕」の心に存在していた「島本さん」がやってくる。「僕」は強烈に「島本さん」を求め、「有紀子」を裏切って「島本さん」と一晩を共にするのだが、「島本さん」は次の朝消えてしまう。「僕」は途方に暮れて自分を失う。そんなときのことである。

同じ週の水曜日の午後、外苑東通りを車で走っているときに、僕は島本さんにとてもよく似た後ろ姿の女を見かけた。その女は青いコットンのズボンにベージュのレインコートを着て、白いデッキシューズをはいていた。そして片足を引きずるように歩いていた。その女の姿を目にしたときすべての情景が一瞬にして凍りついてしまったように感じられた。僕の胸の中から空気のかたまりのようなものが喉元までせりあがってきた。島本さんだ、と僕は思った。僕は彼女を追い越し、バックミラーでその姿を確かめようとしたが、他の通行人の陰になって彼女の顔はよく見えなかった。僕がブレーキを踏むと、後ろの車が激しくクラクションを鳴らした。いずれにせよ、その背格好や髪の長さは島本さんにそっくりだった。僕はその場ですぐに車を停めようと思ったのだが、道路は目につくかぎり駐車中の車でいっぱいだった。二百メートルほど進んだところにぎりぎり車一台駐車できる場所を見つけて、そこに強引に車を入れ、彼女を見かけたあたりまで走って戻った。しかしそこには彼女の姿はなかった。僕は必死になってそのあたりを探しまわってみた。彼女は足が悪いのだ。そんなに遠くまで行けるはずがない、と僕は自分に言い聞かせた。僕は人々を押し分け、道路を無理に横断し、歩道橋を駆け登り、高いところから道を行く人々の顔を眺めた。僕の着たシャツは汗でぐっしょり濡れていた。でもそのうちに、僕が目にした女が島本さんであるはずがないということにはっと思い当たった。その女は島本さんとは逆の足をひきずっていたのだ。そして島本さんの足はもう悪くない。

僕は頭を振り、深いため息をついた。僕は本当にどうかしてる。まるで立ちくらみのように、体から急速に力が抜けていくのが感じられた。僕は信号機にもたれかかり、しばらく自分の足元を見つめていた。信号が青から赤に変わり、赤から青に変わった。人々が通りを渡り、信号を待ち、そして通りを渡った。僕はその間ずっと信号機の柱にもたれて息をととのえていた。

ふと目をあげたとき、そこにはイズミの顔があった。(以下略)

高校時代に深く傷つけてしまった「イズミ」は高校を卒業した後も「僕」の心のなかから消え去ることはなかった。「僕」が世間的に見ても申し分のない生活を手に入れ、青山に持ったジャズバーの宣伝を雑誌に載せたとき「僕」はそんな生活をしている「僕」の事を「イズミ」が知ったらどう思うだろうと思っていた。しかしそこへ来たのは小学校以来会うことのなかった「島本さん」だった。その時は「イズミ」の存在を強く意識したのだが、実際現われたのはそうではなくて「島本さん」であった。

そしてこの引用場面でははその逆の展開がなされている。「僕」は妻「有紀子」との穏やかな生活との狭間にゆられながらも、強烈に「島本さん」を求める。それと共に我々の意識も「島本さん」の方へ引き付けられる。「島本さん」はどこへいってしまったのか、もう「僕」の前に姿を現わすことはないのだろうか、と。そして引用のように「僕」は「島村さん」の幻影を追いかける。しかしそこへ現われたのは別れて以来どこかでずっと「僕」を恨み続けていた「イズミ」なのである。

このように『国境の南、太陽の西』では「僕」の周りのたった三人の人物を回すことによってストーリーの展開がなされている。冷静に考えれば、これだけの登場人物では次に誰が出てこようがそれほど驚くことはない。「僕」の周りには3人しかいないからである。

しかし我々読者はそこに突然現われる「島本さん」や「イズミ」に衝撃を受ける。なぜそんなところに現われるのかと驚く。すべては我々の意識を他へそらさせる前振りの効果である。「僕」は二人の人間とのあいだで揺れ動き、読者もそちらへ引きつけられる。しかし現われるのは他のもう一人という構図である。

(2) 偶然性について

『国境の南、太陽の西』で春樹のストーリー展開を見てきたが、そのように春樹のストーリーは「僕」の予期しない方へしない方へと進んでいく。「僕」の意思とは関係なく「僕」は流れのなかに乗せられてしまうのである。そのなかにはまったくの偶然に起こったような物事が「僕」の前に現われ「僕」を否応無く巻き込んでいく。『羊をめぐる冒険』のなかで「僕」がたまたま「羊」の写真を使ったことで起きた出来事について、「僕」はこう語っている。

我々は偶然の大地をあてもなく彷徨っているということもできる。ちょうどある種の植

物の羽根のついた種子が気紛れな春の風に運ばれるのと同じように。

しかしそれと同時に偶然性なんてそもそも存在しないということもできる。もう起こってしまったことは明確に起こってしまったことであり、まだ起こっていないことはまだ明確に起こっていないことである、と。つまり我々は背後の「全て」と眼前の「ゼロ」にはさまれた瞬間的な存在であり、そこには偶然もなければ可能性もない、ということになる。

しかし実際にはそのふたつの見解のあいだにたいした違いはない。それは(大方の対立する見解がそうであるように)二つの違った名前で呼ばれる同一の料理のようなものである。

これは比喩だ。

僕がPR誌のグラビアに羊の写真を載せたことは一方の観点(a)から見れば偶然であり、他方の観点(b)から見れば偶然でない。

(a)PR誌のグラビア・ページにふさわしい写真を僕は探していた。僕の机のひきだしには偶然羊の写真が入っていた。そして僕はその写真を使った。平和な世界の平和な偶然。

(b)羊の写真は机のひきだしの中でずっと僕を待ちつづけていた。その雑誌のグラビアに使わなかったとしても、いつか僕はそれを別の何かに使ったことだろう。

考えてみれば、この公式は僕がこれまでにたどってきた人生の全ての断面に適用できるかもしれない。もっと訓練すれば、僕は右手で(a)的な人生を操り、左手で(b)的な人生を操ることができるかもしれない。しかしまあ、これはどうでもいいことだ。ドーナツの穴と同じことだ。ドーナツの穴を空白として捉えるか、あるいは存在として捉えるかはあくまで形而上的な問題であって、それでドーナツの味が少しなりとも変わるわけではないのだ。

このような「僕」の考え方は春樹の作品のなかで一貫したものである。「僕」の身に起こる非現実的な出来事が偶然であろうとなかろうと、「僕」はそれに従うしかない、といった姿勢である。そういった「僕」の姿は我々に何事にも動じないクールな印象を与える。どんな非現実的なことに巻き込まれようとせいぜい「やれやれ」というぐらいのものなのである。

(3) エゴの爆発

しかしそういったクールで自我(エゴ)を持たないような印象を与えてきた主人公「僕」の自我(エゴ)は最後まで抑えられはしない。『羊をめぐる冒険』では結局「羊」を見つけることができないのだが、最後に「羊男」と会ったときの場面はこうである。

「伝言は伝えられなかったよ」と羊男は言った。

僕は黙って肯いた。

「それだけを言いに来たんだ」

僕は壁にかかったカレンダーを眺めた。赤いサインペンでしるしをつけた期限の日まであと三日しかなかった。しかしそれも今となってはどうでもいいことだ。

「状況は変わったよ」と僕は言った。「僕はとても腹を立てている。生まれてこのかた、これくらい腹を立てたことはない」

羊男はブランデー・グラスを手にしたまま黙っていた。

僕はギターを手に取ると、その背板を思いきり暖炉の煉瓦に叩きつけた。巨大な不協和音とともに背板が砕けた。羊男はソファーから飛び上がった。耳が震えていた。

「僕にも腹を立てる権利はある」と僕は言った。自分に向かって言ったようなものだった。僕にも腹を立てる権利はある。

そしてエピローグでは故郷の街に戻りジェイに会ったあと最後にこういった文で物語を締めくくっている。

僕は川に沿って河口まで歩き、最後に残された五十メートルの砂浜に腰を下ろし、二時間泣いた。そんなに泣いたのは生まれてはじめてだった。二時間泣いてからやっと立ち上がることができた。どこに行けばいいのかはわからなかったけれど、とにかく僕は立ち上がり、ズボンについた細かい砂を払った。

日はすっかり暮れていて、歩き始めると背中に小さな波の音が聞こえた。

それまで隠されてきた「僕」の自我(エゴ)はここにきて爆発する。ギターを叩き壊して怒りをあらわにする。こらえることができなくなって一人涙を流す。ここでも春樹は「僕」の心情をストレートに文にすることなく会話と描写に徹してはいるが、それらはここでは逆に「僕」の激しい気持ちを我々に想像させる。怒りと悲しみを我々のもののように感じさせるのである。それまで様々な要素によって隠されてきた主人公の自我(エゴ)のそうした爆発を、ここではそれを強く感じられるのはなぜだろう。

① 自我(エゴ)の共有について

先に述べたように主人公は自分の意志とは関係なく物語の流れに巻き込まれていく。

しかしそんな中でも主人公の自我(エゴ)が強く打ち出されることはない。ではこのように自我(エゴ)を隠しながら話を展開させることは、どのような効果を与えているのだろうか。

我々は誰もが、自分以外の人間の感情を完全に知ることはできない。どんなに親しい間柄であってもそれをすべて理解ことは不可能である。我々がお互いを分かりあっていると思っても、それは単にお互いの気持ちを推測しているに過ぎないのである。

しかしそれでも、我々は時に自分以外の人間の感情に共感し涙を流す。自分のことのように喜んだりする。その人の感情をすべて知ることはできないが、人間として大きく共通するなにかしらの感情を自分の中に共有するのである。そしてそれは映画や小説などの疑似体験においてもあてはまる。では小説の中で主人公の気持ちを推測し、それを自分の中に感じるのはどのような時だろうか。

多くの小説のなかでは、その時置かれた状況に対する主人公の気持ちは文章で表される。そして時にそうした記述に共感することもあるだろう。主人公に託した作者の考えに同感する場合もあるだろう。しかし我々は主人公が経験するすべての状況に対して主人公と同じような感情を抱くということはない。そしてそのような時我々は自分の感情と全く一致するわけではない感情を持つ主人公を、自分ではないものと感じる。他人の自我と感じてしまうのである。つまりその状況における主人公の自我を文章で記述することは自分と主人公との間に一定の距離を与えてしまうことにもなりかねないのである。

主人公の自我を身近に感じ主人公の自我を強く感じる一つの方法に、主人公と同じ体験をさせるとうものがある。ヒッチ・コックの映画『鳥』では、自分の意志とは無関係に主人公は鳥の大群に襲われる。どんなに家を強固に固めようとも、鳥の大群は自分を襲ってくるのである。我々はそれを見てその状況が自分のものであるように恐怖を覚える。どうしたら助かるのかを真剣に考える。そのようなとき我々は主人公と同じような感情を持っていると言えるだろう。我々の自我は主人公の自我と共有するのである。つまり我々はこのように主人公と共時体験を行うことによって、主人公の自我をより強く感じることができるのである。

自我とは無関係に、いわば受動的に展開がなされるこの『鳥』をはじめとする後期ヒッチ・コックの手法は、春樹のストーリーテリングの方法に通ずる。主人公がどう思ったかなどを示さずに、状況だけが詳細にそしてリアルに示される。主人公の行動などは、ストーリーという大きな流れの中では手のひらの上のものでしかないのである。だがそれによって、我々はより強くリアルな共時体験を行っているのと言える。『羊をめぐる冒険』では、我々は主人公と共に不思議な状況に巻き込まれ、「羊」の行方に考えをめぐらせる。我々の意識は主人公と共にあり、置かれた状況の打破を考える。だから主人公が最後に表す怒りや悔しさなどの感情が我々にとって身近で強いものとして理解することができるのである。

そこでは主人公の感情を書き記すことは逆効果であると考えられる。我々の自我は受動的に主人公と同じ体験をし、主人公と自我を共有する。そこでは主人公の感情などの自我の記述をするよりも、同じ体験に巻き込まれている我々にその感情を想像させた方が効果が大きい。自分のこととして考えることが、主人公の自我を感じることとなるのである。

春樹の作品の場合、自我についての記述を控え状況描写に徹していることが、結局は主人公の自我を共感することにつながっていると言えるのである。

五、作品別に見るモチーフの変化

(1) 『風の歌を聴け』から『ダンス・ダンス・ダンス』まで

春樹は基本的にいままで述べてきたようなスタイルで作品を書いてきた。しかしそれらの作品は決してワンパターンな物ではない。彼はそうした基本的なスタイルを土台にしながらも、一つ一つの作品に新たな目的を持って取り組んでいる。

『風の歌を聴け』と『1973年のピンボール』ではフラグメントをちりばめた文章によって先に述べたデタッチメントの側面を強く打ち出した。そして自分の文体を手に入れた。

そして次に春樹は『村上春樹、河合隼雄に会いにいく』の中で、

でも、ぼくは小説家としてやっていくためにはそれだけでは足りないということは、よくわかっていたのです。それで、そのデタッチメント、アフォリズム(注)という部分を、だんだん「物語」に置き換えていったのです。

(注)物事の真実を簡潔に鋭く表現した語句。警句。金言。箴言(しんげん)。

と言い、そうして書いたのが『羊をめぐる冒険』であった。そして次の『世界の終わりとハードボイルド・ワンダーランド』では頭の中に作られた「世界の終わり」の世界と「ハードボイルド・ワンダーランド」の世界を平行に展開させることで「内閉」という主題を発見した。そして、

それから自分がもう一段階大きくなるためには、リアリズムの文体をこのあたりでしっかりと身につけなくてはならないと思って、『ノルウェイの森』を書いたんです。

と言うように彼は『ノルウェイの森』にあたってはそれまでの彼の作品にあった非現実的な出来事を徹底的に排除し、できるだけリアルに自我(エゴ)と自己(セルフ)を描いた。

『ダンス・ダンス・ダンス』では高度資本主義社会をバックにしながら、内閉世界との連帯と世界への回復を描いた(『イエローページ村上春樹』加藤典洋編)。ここでは「羊男」や「いるかホテル」が復活しそれまでの作品の一応の完成作品となっているように思われる。

(2) 『国境の南、太陽の西』と『ねじまき鳥クロニクル』

そして『国境の南、太陽の西』と『ねじまき鳥クロニクル』である。『国境の南、太陽の西』は、インタビュー構成「メイキング・オブ・『ねじまき鳥クロニクル』」(『新潮』一九九五年十一月号)の中で春樹が言っているように「『ねじまき鳥クロニクル』第一稿から「その内の四章をごっそりひっこ抜いた」もので、「それで『ねじまき鳥』の方を一時期、クールダウンするためにわきに置いといて、その抜いてしまった四つの章を中心にした別の話を書き始めた」という作品である。

そのためこの二つの作品を一緒に考えるとして、これらの作品には大きな変化があると言える。『村上春樹、河合隼雄に会いにいく』では、

そして『ねじまき鳥クロニクル』はぼくにとってはほんとうに転換点だったのです。(略)『ねじまき鳥クロニクル』はぼくにとっては第三ステップなのです。まずアフォリズム、デタッチメントがあって、次に物語を語るという段階があって、やがて、それでも何か足りないというのが自分でもわかってきたんです。そこの部分で、コミットメントということがかかわってくるんでしょうね。ぼくもまだ整理していないのですが。

と述べている。そして、

コミットメント(かかわり)ということについて最近よく考えるんです。小説を書くときでも、コミットメントということがぼくにとってはものすごく大事になってきた。以前はデタッチメント(かかわりのなさ)というのがぼくにとっては大事なことだったんですが。(下線筆者)

つまり、『風の歌を聴け』以来春樹の作品の中心をなしてきたデタッチメント(かかわりのなさ)というものが、下線のように現在(この対談は1995年に行われている)コミットメント(かかわり)というものに変わろうとしているのである。

ではそのコミットメントとはどういったものなのか。そしてその主題を元に書かれた『ねじまき鳥クロニクル』と『国境の南、太陽の西』を見ていきたい。

六、コミットメントについて

春樹は『ダンス・ダンス・ダンス』まで、デタッチメント(かかわりのなさ)というものを土台において作品を書いてきたことは先に述べた。そこでは自分が親とは違った生き方をすることや自分が社会というものに深くかかわらずに生きていくことが読み取れた。

しかし『国境の南、太陽の西』と『ねじまき鳥クロニクル』では主人公の親や叔父、妻などの記述が物語の中核をなすものとしてはじめて出てくる。そしてそれらの作品はそれまでとは少し違った印象を受ける。春樹がコミットメント(かかわり)が大事になってきたと言うならば、それは何に対するコミットメント(かかわり)なのか。

(1) 人とのコミットメント

『国境の南、太陽の西』ではそれまでの作品と大きく違い、描かれている時代がある短い期間ではなく、「僕」が生まれたときから結婚した後までという長い期間を取っている。つまり、ここには春樹が意識的に書かなかった人物の「成長」というものが登場しているのである。主人公の「僕」(ハジメ)が彼の成長過程の中で、どのように人とかかわってきたのか、そしてそれが彼にどのような影響を与えてきたのか、そういったことが中心になっている。

「僕」は小学校時代一人っ子として「島村さん」と通じ合う。高校時代には「イズミ」と付き合い、そして彼女をひどく傷つけてしまう。そして彼にとって無意味な時代をすごした後「有紀子」と結婚し幸せな家庭を築く。そして自分が経営するバーで「島村さん」と再会する。そしてこれらのかかわりは「僕」に何らかの影響を与え、時に心に傷を残したり何かを失ったりしていく。

『ねじまき鳥クロニクル』では「僕」の妻「クミコ」の生い立ちが詳細に語られている。両親の元を離れ祖母の元で幼少期を過ごさなければならなかったこと、彼女の姉が死んだ後に「クミコ」に対し家族が為した行為、為さなかった行為、そして歪んだ人格を持つ兄「ノボル」とのこと。そしてこれらも彼女に人間形成に大きなしみのようなものを残していくのである。

これらに共通するのは、人間の成長における「人」とのかかわりである。一人の人間が固有の自我(エゴ)を形成するに当たって、それが親であれ友人であれ人間とのかかわりなしに為されることはありえない。特に幼少期をどのように過ごすかということによって、その人間の人格はどんなふうにも変化しうることは言うまでもない。しかしどのような幼少期を過ごすかの決定権は自分自身にはない。それを決める大きな権力を握っているのは自分を育てる親なのである。「クミコ」はそれで取り返しがつかないくらい傷つく。青年期であっても、『国境の南、太陽の西』の「僕」は「イズミ」を傷つけ、それと同様に自分の心にも傷を負う。

春樹はホームページ『村上朝日堂』のなかのフォーラムでこう言っている。

人生においていちばん深く心の傷として残るのは、多くの場合、自分が誰かに傷けられたことではなく、自分が誰かを傷つけたことですね。そのような思いは、ある場合には亡霊のように、死ぬまで重くついてまわります。

これと同じように『国境の南、太陽の西』の「僕」も「イズミ」を傷つけたことが一生ついてまわるようになるのである。

『国境の南、太陽の西』と『ねじまき鳥クロニクル』ではこのようにこれまで排除してきた人間とのかかわり、コミットメントを描くことによって形成されていく自我(エゴ)について書いているのである。

(2) 社会とのコミットメント

もう一つのコミットメント(かかわり)というのは、「社会」とのコミットメントである。

① 価値基準の「並べ替え」

村上春樹は『アンダーグラウンド』のあとがき「目じるしのない悪夢」の中で、筆者がこの本を書こうと思った一つの大きな理由について書いている。

ひとことで言うなら、私は日本という国についてもっと深く知りたかったのだ。

ここで筆者は明らかにそれまでとは違った見解を示している。それまでの彼の作品は日本の都市を舞台にしてはいたが、それが必ずしも日本である必要性はなかったと言っても過言ではない。確かに日本の都市である渋谷や青山、札幌、神戸と思われる港町などが主人公の舞台になってはいた。しかしそれらの都市は我々に漠然とした都市というイメージしか与えない。だからもしそれらの舞台が、他の都市に変わったとしても物語的にはほとんど問題はないと言えるだろう。いうなれば都市でありさえすればどこでもよかったと言っていい。そしてそのことは都市に生きる一人の人間の自我を表わすことになんら支障をきたすものではなく、むしろ読者に明確なイメージを与えないことによる物語展開の成功にも寄与してきたのである。

そしてそのことは同じように、主人公である「僕」と日本的な社会とのつながりを排除してきたといっていいだろう。

たしかに春樹は『羊をめぐる冒険』で「羊付きの先生」が日本の社会を動かしてきたということを書いている。『ダンス・ダンス・ダンス』では高度に発達した日本の資本主義社会を背景に描いている。デタッチメントのところで述べたように、それらは確実に我々の目の前にあり、どうあがいてもそこから抜け出せるものではないし、反抗できるものでもない。だから春樹はそのなかに主人公を置いて描いてきた。しかし主人公の「僕」はその社会と深くかかわろうという姿勢をとってはいなかったし、そもそもその社会というのは高度資本主義という一つの社会形態であり、日本という独特の風土と文化を持った固有の社会という形を取ってはいなかったのである。

そして先に引用した文に続いてはこう書かれている。

(前略)自分が日本を遠く離れて、さすらいながら自分を模索していくという時期は、少なくとも今はとりあえず終りかけているのだ。だんだんそう考えるようになった。自分の体の中で、価値基準の一種の「並べ替え」のようなものが進行しているように感じられた。

おそらく筆者はそれまでような無名性としての都市に住む人間の自我を描くことに一段落したのだといえる。それで「さすらいながら自分を模索していくという時期は」「終りかけている」と言っているのだろう。「価値基準の一種の「並べ替え」が起こっている。そこで今その価値基準の上位に来ているのが、それまで排除してきた日本という国とその特質なのであろう。

つまり、一番最初に述べた「社会」とのコミットメント(かかわり)というものとして、春樹は日本という国の社会を考えようとしているのである。そして今彼はその日本という国の社会とかかわりを深く持っている日本人の自我(エゴ)を描こうとしているのである。

② 日本社会とのコミットメント

では、春樹は日本人と日本の社会とのかかわりをどのように描こうとしているのだろうか。

現代の若者たちにとって自分が生まれる前に起こったこと、つまり一世代前に起こったことやそれ以前に起こったことが自分に対して何らかの影響を与えているとはあまり思わないだろう。自分の親や祖父たちが経験した戦争などの大きな出来事でさえも、それはたまたまその時代に起こってしまったことであり自分とは関係のないものとして考えてしまいがちである。

しかしある国の社会に住む人間にとって、その精神性はその国の歴史と無関係ではいられない。ほとんど同一の風土に住み、ほとんど同じ言語を話す人間が過去に何らかの理由と経緯によって起こした出来事は必ず現在の社会につながっているし、それを形成している人間にもつながっているのである。現在の日本の社会というものは、農耕時代や貴族、武士の時代、そして文明開化などの時代を通過して今の形をとっている。それらのつながりは必ずしも直接的ではないかもしれないし、目に見えるものではないかもしれない。だから我々は多くの場合そんなことを意識することはない。だが無意識のなかにもそれらは確実に現在へのつながりをもっているのである。だからもちろん、戦争時における日本の行為、経験、それらの歴史も我々の精神性に深くかかわっていることなのである。

そのことを春樹は『村上春樹、河合隼雄に会いにいく』のなかでこう語っている。

それと同時に、今の日本の社会が、戦争が終わっていろいろとつくり直されても、本質的には何も変わっていないと言うことに気がついてくる。それが『ねじまき鳥クロニクル』のなかで、ノモンハンを書きたかった一つの理由でもあるのです。自分とは何かということをずっとさかのぼっていくと、社会と歴史ということ全体の洗い直しに行き着かざるを得ない、ということになってしまうのです。

『ねじまき鳥クロニクル』のなかで、春樹はノモンハン事件の話を題材にした出来事を描いている。そこでは登場する日本人(間宮中尉や本田老人、動物園の獣医など)が見たことや行ったことの状況がまるで現在目の前で起こっているかのようなリアリティで描かれている。そしてそれらのリアルな描写は、同じ日本人としてひょっとしたら自分がそこにいたかもしれないというような感情を我々に訴えかける。それは戦争という日常とかけ離れた状況においての、日本人という固有の民族としての自我(エゴ)を自分の中にも感じるからであろう。

その舞台は、もはや他の場所にとって代えられるものではない。新京という街やハルハ川というところを僕は知らない。しかしそれらの場所は新宿や青山といった我々の身近にある場所以上に僕にくっきりとその場所を想像させる。ロシア軍と対峙し、中国人を殺害する、そういった状況がリアルに頭に思い描かれる。それらはその場所でなくてはならないのである。

春樹は『ねじまき鳥クロニクル』のなかでも、職業的な自分の作風として世田谷の家や新宿の街などそれまでを踏襲した都市の主題を残してはいる。だがそれのみに固執しているのではないのである。

そして先に引用した「目じるしのない悪夢」では、ノモンハン事件を指示した帝国陸軍の資質が現代の日本の社会体質に根強く残っていると言っている。そしてさらにそのノモンハン事件といった一つの出来事のなかに、『アンダーグラウンド』で扱った地下鉄サリン事件の場合にも当てはまる日本の社会の縮図のようなものがあると言っている。

春樹はノモンハン事件や地下鉄サリン事件というそれが起こった場や帝国陸軍や日本政府、オウムなどの特異な社会にいた人間の自我(エゴ)を自分とはまったく関係のないものとして考えてはいない。「真珠湾だろうがノモンハンだろうが、いろんなそういうものは自分のなかにある」のだと言っているのである。

このように春樹は『ねじまき鳥クロニクル』においてノモンハン事件という歴史を題材にすることによって日本という社会と、その社会にコミットメント(かかわり)をもつ日本人の自我(エゴ)を描いているのである。

七、『ねじまき鳥クロニクル』研究

ここまでは、『風の歌を聴け』から『ねじまき鳥クロニクル』までを大まかに見てきた。それらはなるべく春樹の全部の作品に当てはまるように考えてきたのであるが、やはり一つ一つの作品はそれぞれ違った性格を持つため、すべて一緒くたにできない部分があることは言わなければならない。エゴとセルフの問題にしても一つ一つの作品がまったく同じではない。ただこれまでは基本といえるようなことを各作品から例を出して考えてきた。しかしここでは、一番新しい小説である『ねじまき鳥クロニクル』のみを対象に考えてみたい。そしてそこからコミットメントとともに現在の彼の考えの中心はどこにあるのかを探っていきたい。

1、『ねじまき鳥クロニクル』の小説構造について

第一部、第二部

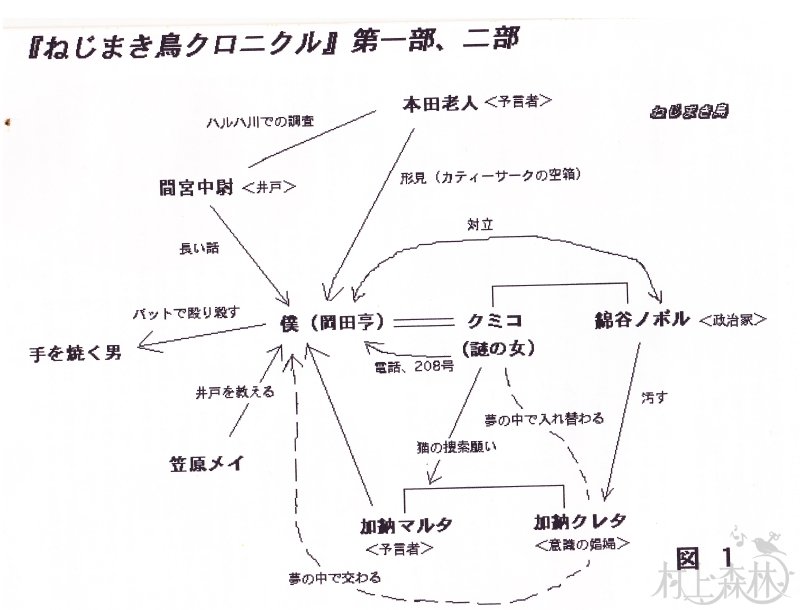

第一部、第二部では、世田谷の僕の家を中心にしたさまざまな展開がなされている。謎の女からの電話に始まるこの一部二部は、最後に僕がその謎の女は実は失踪した妻のクミコであるとわかって終わる。多くの謎を残してはいたがここには一応の物語の完結があるといえる。猫探しを依頼された加納マルタとクレタはいなくなり、井戸のある空き家の隣に住む笠原メイは学校へと戻る。そして本田老人の形見を届けてくれた間宮中尉はノモンハンでの長い話を終える。

ここまでの話では図1に見られるように物語の中心は常に「僕」であり、その関係はそれほど複雑な形を取ってはいない。すべての出来事は、現実か意識の中かはともかくとして「僕」の身に起こるものであるし、すべての物語は「僕」に語られる。だからその「僕」の身に起こる出来事や物語の内容の不思議さを除けば、その関係は今までの春樹作品、たとえば『ダンス・ダンス・ダンス』のようなものに近いといえるだろう。『ダンス・ダンス・ダンス』では、いるかホテルのエレベーターが結び目となって現実世界と異界とをつなぎながら物語が展開していく。それが『ねじまき鳥クロニクル』では、その役目が井戸や夢、そして無意識というものに変わっている。そういった現実世界から異界へという物語の構造は、春樹の一つの特徴でもあるといえる。

第三部

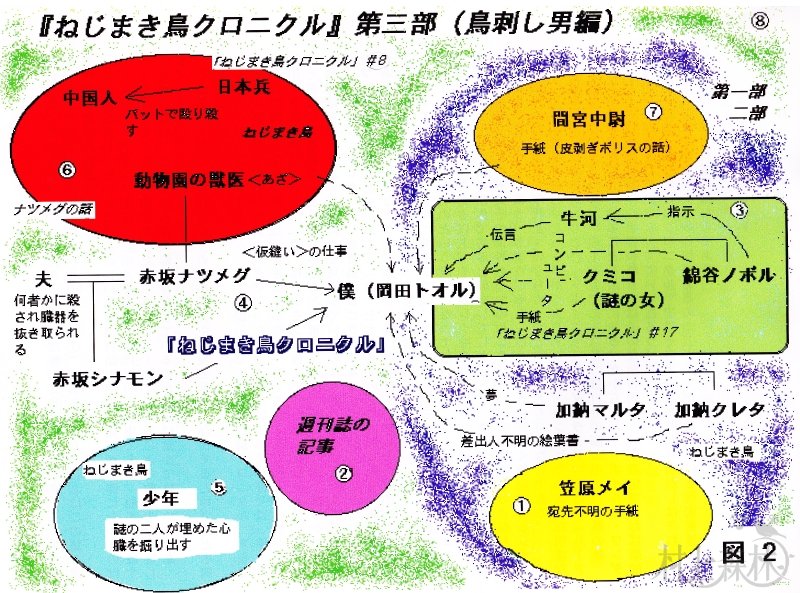

しかしこの第三部によって、そうしたそれまでの構造らしきものは大きく覆えされることになる。いつの間にかこの小説での「僕」の立場さえ危うくなるのである。

この第三部はどこか遠くへ行ってしまった笠原メイが「僕」に送った手紙の文面によって始まるが、小説の最後笠原メイが「僕」に「ねえ、私の手紙は全部読んでくれた?」と聞くシーンでは、

「君の手紙?」と僕は言った。僕にはわけがわからなかった。「悪いけれど、これまでに一通も受け取っていないよ(略)」

と続いている。つまり、読者の前には提示されている7通の笠原メイからの手紙は「僕」には届いてなく、この小説のなかで独立した存在であったことがわかる。となると、それまで小説のなかで中心にすわっていた「僕」の立場が、小説のなかで語られる複数の物語のうちの一つの存在でしかなくなってしまうことになるのである。

そうやって読み返してみると、この小説はとても複雑なものとなる。第3部に含まれる複数の物語とは、図2で見てみると、結局「僕」の元へは届かなかった笠原メイの手紙①、井戸のある空き家の謎について書かれた週刊誌の記事②、第1部2部から続くクミコや綿谷ノボルたちとの物語③、第3部から登場する赤坂ナツメグやシナモンとの物語④、ねじまき鳥の鳴く世界に住む少年の話⑤、ナツメグが「僕」に話し、シナモンのコンピューターに示された新京の動物園の獣医であったナツメグの父親を中心とした物語⑥、そして第1部2部でノモンハンでの話をした間宮中尉からの手紙⑦、この第3部すべてを含めた物語⑧である。

この図を書いて驚いたのはこの長い第3部物語の中で「僕」が実際に会ったのはナツメグ、シナモン、牛河、笠原メイの4人だけという事実である。他の人物はすべて手紙であったり、夢であったり、コンピューターや口頭による物語のなかにしか登場しない。だから彼らが実際に存在しているのかは実は定かではないのである。

しかも、「僕」の存在というのが小説の中の現実世界に存在するということも同様に定かではない。

シナモンのコンピューターが「僕」に提示する「ねじまき鳥クロニクル」#8はナツメグが「僕」に語った話の続きであった。そこには第1部第2部では「僕」の耳にしか聞こえなかった「ねじまき鳥」が鳴く。第1部第2部で起こった事やそこに出てきた人物については「僕」はシナモンに教えていない。笠原メイが「僕」のことをねじまき鳥さんと呼んでいたことも知らないはずだった。第3部の中では、1部2部で起こった世界の続きを見通しているのは「僕」だけであるはずだったのに、シナモンの示した「ねじまき鳥クロニクル」#8にはその世界をあたかも全部知っているような共通点がある。「僕」とナツメグの父である動物園の獣医はほほにあるあざによってつながっているし、「僕」が手を焼く男をバットで殴りつけたように、日本兵は中国人の頭をバットで殴り殺す。

「ねじまき鳥クロニクル」#17では、クミコがシナモンからパスワードを受け取り、「僕」に送ったものという設定になってはいるが、シナモンのコンピューターが示す物語の一つである以上、それがシナモンの創作である可能性も十分にある。しかしそれが彼の創作であると仮定してしまうと、「僕」が含まれていた第1部第2部から続く世界(その世界も一つのねじまき鳥の鳴く世界)の立場も限定されたものになってしまう。つまり、それらはねじまき鳥の鳴く物語であるシナモンの創作「ねじまき鳥年代記」のうちの一つとすることも可能なのである。

ここでは『世界の終わりとハードボイルド・ワンダーランド』でのような明確な答えはない。『世界の終わりとハードボイルド・ワンダーランド』では、「ハードボイルド・ワンダーランド」の主人公である「私」は自分の脳の中に「世界の終り」という世界を作っていることを最後に知る。だから「ハードボイルド・ワンダーランド」は現実世界、「世界の終り」はそのなかの物語という設定でいわば劇的な種明かしがなされていると言っていいだろう。

しかしこの『ねじまき鳥クロニクル』ではそのような劇的な種明かしはされていない。どこまでがシナモンの創作であるのかどこまでが小説における現実世界なのかが明確にはされていないのである。

2、事実と真実について

① 物語の特性

春樹は『アンダーグラウンド』の「目じるしのない悪夢』のなかで記憶に関して次のように語る。

ときとして我々が自分自身の記憶をどのような奇妙な、不思議なやりかたで扱うかということについては、読者の皆さんにもおそらくいささかの覚えがあるだろう。(略)記憶という装置をとおして、我々はときとしてひとつの体験をわかりやすく改編する。不都合な部分を省き捨てる。前後を逆にする。不鮮明な部分を補う。自分の記憶と他者の記憶を混同し、必要に応じて入れ換える。そのような作業を我々はごく自然に、無意識的に行ってしまうことがある。

極端な言い方をすれば、「我々は自分の体験の記憶を多かれ少なかれ物語化するのだ」ということになるかもしれない。多い少ないの差こそあれ、これは人間の意識のごく自然な機能である(略)。そのような可能性はどのようなかたちの「語られた話」のなかにも含まれている(かもしれない)という基本的な認識を、読者には持っていただきたいと思う。「語られた話」の事実性は、あるいは精密な意味での事実性とは異なっているかもしれない。しかしそれは「嘘である」ということと同義ではない。それは「別のかたち」をとった、ひとつの紛れもない真実なのだ。

ここで春樹は地下鉄サリン事件で被害にあった人たちの語った各々の物語についてこのように述べた。記憶を媒体とした物語の特性である。その物語は「ごく自然な機能」として何かに作用、浸食されていく。その作用、浸食するものは精密な意味での事実とは異なるかもしれないが、それは語るものにとっては「紛れもない真実」なのである。

『ねじまき鳥クロニクル』の「僕」も同じような見方で、ナツメグやシナモンの物語に「ねじまき鳥」という言葉が出てくることを理解しようとする。

ナツメグは僕が「ねじまき鳥」と呼ばれていることを何かの事情ですでに知っていたのかもしれない。そしてその言葉が無意識のレベルで彼女の(あるいは親子二人の共有する)物語に作用し浸食していったのかもしれない。

そして「そこでは事実が真実だとは限らないし、真実が事実だとは限らない」とするのである。

② 判断を停止した作者と委ねられた我々

春樹は、先に述べたように日本という国についてもっと知りたかったとしてサリン事件の被害者たちの話を聞き始めたのだが、それが生半可なものではないことを肌で感じる。そして彼らの話をひとつひとつ聞いていくたびに次のように感じるようになる。

私はやがて判断することをほとんど停止してしまった。何が正しくて何が正しくないのか、何が正常で何が狂気なのか、誰に責任があって誰に責任がないのか、それはこの取材にとってもはや重要な問題ではないように感じられてきた。少なくとも最終的な判断をするのは、私ではないのだ。

地下鉄サリン事件というひとつの出来事のなかで各々の人間がとった行動、それらはたまたま電車に乗っていた人のものもあり、対処にまわった駅員や病院の先生、政府の人たちのものなども含まれる。それらは時に勇気のあるものや正義感にあふれるものであったろうし、混乱して正確な判断ができなかったものでもあっただろう。しかし春樹はこの本を書く上でそれらの行為に対して賞賛を送ったり、責任を追及しようなどとは思ってはいない。一番大切なのは彼らの語る話を彼らの「紛れもない真実」としてそのままに我々に伝えることなのだと考えているのである。

『ねじまき鳥クロニクル』で現実世界、つまり小説のなかにおける事実を明確にしていないのもこれと同じことであろう。『ねじまき鳥クロニクル』が織り成す複数の物語のなかではどこまでが小説における事実なのか、現実世界なのかというものの答えの可能性はひとつではない。つまり作者によって巧妙に作り出されたひとつの整合としての答えは提示されていないのである。

いうまでもなくそれらの判断は我々自身に委ねられている。ひとりひとりの真実が作り出した物語は我々の前に提出された。我々はそれらについて考え、自分なりに判断しなければならないのである。

『ねじまき鳥クロニクル』の「僕」も同じように判断を迫られている。小説の登場人物である「僕」にとっては現実問題として何が正しくて何が正しくないか、何が本当に起こったのかということは自分の存在にかかわる重要なことなのである。「僕」は3部の終盤井戸の中から208号室に到達し、そこで電話のベルを聞く。しかし受話器をとるとその電話は死んでしまっている。その場面での記述はこうである。

ベルの音を頭の中で再現してみる。それが現実に起こったことなのかどうか、今ではもうひとつ確信がもてない。でもそんなことを言いだしたら、ぜんぜんきりがなくなってしまう。どこかで一本線を引かなくてはならない。そうしないとここにいる僕という存在さえ危うくなってしまう。

物語の中でそれが事実であるかないかにかかわらず、「僕」は自分にとっての真実を作らなければならない。そうでなければ「僕」はその物語のなかで生きていくことはできないのである。だから「僕」は「どこかで一本線を引かなくてはならない」と考えるのであった。

3、大きな力をもった物語

コミットメントのところで春樹が地下鉄サリン事件というひとつの出来事のなかに、ノモンハン事件の帝国陸軍の資質が現在も残っているという指摘をしていることを述べた。

しかし春樹は単に地下鉄サリン事件を例にとってその事件や日本の体質を非難しているのではない。春樹は「目じるしのない悪夢」のなかでアメリカの作家ラッセル・バンクの小説『大陸漂流』の文を挙げている。

「自我より大きな力を持ったもの、たとえば歴史、あるいは神、無意識といったものに身を委ねるとき、人はいともたやすく目の前の出来事の脈絡を失ってしまう。人生が物語としての流れを失ってしまうのだ。」(黒原 敏行訳)

そして、「もしあなたが自我を失えば、そこであなたは自分という一貫した物語をも喪失してしまう。」と続く。

一番危険なのは、自分が自我をなくし自分の物語をなくしてしまうことなのだと春樹は言っているのである。

戦争時には、神、日本ではすなわち天皇という存在や、軍の上層部や国家という大きな力をもったものの前に日本人は自我を失い、自分たちの身をそれらに委ねた。オウム信者たちは麻原という彼らにとって大きな力をもった存在に自我を譲り渡し、その物語に身を委ねた。

そして『ねじまき鳥クロニクル』では、大きな力を持った物語と自我の喪失が大きなテーマとなっている。先に述べたように、主人公であった岡田亨は最後に自分の物語を奪われそうになる。また、間宮中尉のノモンハンでの話などは強烈なリアリティを持って迫ってくるため、それまで主人公である岡田亨と共にあった我々の自我はその物語に一瞬で取ってかわられてしまう。そこでは我々は「いともたやすく目の前の出来事の脈絡を失ってしまう」のである。

そして主人公の岡田亨はなにが事実であるのかがわからなくなる。「自我より大きな力」によって「目の前の出来事の脈絡を失ってしまう」のである。この物語のなかで大きな力をもったものとは、間宮中尉やナツメグなどが語る物語、プールのなかで聞いた啓示、夢、シナモンの物語、そして巨視的に見れば作者自身である。それらは先に挙げた歴史、無意識、神といったものに合致する。『ソフィーの世界』でのように、作者は物語の登場人物にとっては神の様な存在なのである。

「目じるしのない悪夢」のなかでは、物語と我々の関係についてこのように言っている。

物語とはもちろんお話である。(中略)そのお話の中では、あなたは二つの顔を持った存在である。あなたは主体であり、同時にあなたは客体である。あなたは総合であり、同時にあなたは部分である。あなたは実体であり、同時にあなたは影である。あなたは物語を作る「メーカー」であり、同時にあなたはその物語を体験する「プレイヤー」である。私たちは多かれ少なかれこうした重層的な物語性を持つことによって、この世界で個であることの孤独を癒しているのである。

そして続いて春樹は我々ひとりひとりの物語について語っている。要約するとこうである。

我々は固有の自我を持たずして固有の物語を持つことはできない。しかし我々はその固有の自我を他者の物語に委ねることによってその物語を受領している。それは洗練された複雑で上等な物語である必要はない。オウムの差し出した物語は確かに稚拙で単純な物語ではあったが、実際に多くの人間はその物語に引きつけられた。自我を譲り渡したのである。オウムという「あちら側」の世界のそうした物語を我々は簡単に笑いとばすことはできる。しかし「こちら側」の我々はそれに対抗できるどんな物語を持ち出すことができるのだろうか。

そして我々に質問を投げかけている。

あなたは誰か(何か)に対して自我の一定の部分を差し出し、その代価としての「物語」を受け取ってはいないだろうか?私たちは何らかの制度=システムに対して、人格の一部を預けてしまってはいないだろうか?もしそうだとしたら、その制度はいつかあなたに向かって何らかの「狂気」を要求しないだろうか?(略)あなたが今持っている物語は、本当にあなたの物語なのだろうか?それはいつかとんでもない悪夢に転換していくかもしれない誰か別の人間の夢ではないのか?

確かに自分の自我を他の物語に同化してしまうことは楽なことである。それが宗教であれ、社会システムであれ、それらは我々に生き方を教えてくれる。修行をして解脱を目指す。教えを守って天国に行こうとする。会社のルールを守り給料をもらう。自我を譲り渡すことによってその誰か(何か)はそういった物語を与えてくれる。

しかし我々はそうした物語に対し自分なりに判断をしなければならない。『ねじまき鳥クロニクル』にはテレビのいうことをそのまま信じてしまう人たちが出てくる。それは象徴的である。

現代の情報化社会では、情報の量は日一日と増大化され、それにともなってその高速化がなされている。そのなかで我々はそれらの増大化された量の情報を手っ取り早く手に入れようとする。限られた時間内に収まるようそれらの情報は不必要な部分を省略され、簡素化されて我々の前に提出される。そしてそれらの情報が意味することは提供者や専門家によって簡潔に要約される。多くの場合我々はそういった情報をすべてと思い込み、簡潔に要約された意味をそのままに理解する。しかしそういった情報というのはいうまでもなく事実の一部分でしかなく、提供された意味は提供する側の主観でしかないのである。

春樹が『アンダーグラウンド』や『ねじまき鳥クロニクル』で我々に委ねた判断は、そういった基本的な認識を持ってなされなければならない。何が正しくて何が正しくないのか、何が事実で何が事実でないのか、それらに対して誰もが納得する答えはそこにはないかもしれない。しかし自分の自我が下したその判断によってのみ、自分のなかの真実と自分だけの物語は獲得できるのである。

まとめ

ここまで春樹の作品を研究してきて思うことは、それらの作品がいかに奥深いかということである。デタッチメントから、文体の特徴、コミットメントなど小さなものから少しずつ考えていったことで、確かに研究を始める前とは大きく作品に対する見方は変わった。少しは核心に迫ることができたと言うこともできるかもしれない。しかしまだまだわからないことは残っているし、語り尽くせないこともある。特に『ノルウェイの森』や『世界の終わりとハードボイルド・ワンダーランド』についてあまり言及できなかったことや、各々の作品における自我(エゴ)のの動きをひとつひとつを取り上げることができなかったことが残念である。

しかしこれまで研究して言えるのは、この研究によって春樹作品についての多くのことを知った今でも春樹の作品は十分に魅力的なものとして残っているということである。

その理由は、『風の歌を聴け』以来春樹がひとつひとつの作品に対して新たな目標をおいて作品を作り出してきたからであろう。デタッチメントを築き上げ、ストーリーテリングを磨き、リアリズムを身に付け、コミットメントを描いた。そういったもののひとつひとつの積み上げによって現在の春樹の作品ができているのである。

ではこの研究によってわかったことを簡単にまとめてみよう。

春樹は小説を書くに当たっていちばん中心にあるものとして自我(エゴ)と自己(セルフ)を考えている。それでその自我(エゴ)を効果的に描くにはどうしたらいいのかを考えた。

まず初期の作品としては、デタッチメント(かかわりのなさ)によって主人公にかかわるものを排除し、個としての人間の自我(エゴ)を引き立たせようとした。また自我(エゴ)が物語の中で起こる何かによって動かされていくことを強調するためにまず、言葉や描写、分離意識といった文体による仕掛けによって自我(エゴ)を見えないようにした。

そして「遠近法」や意識の「すりかえ」といったストーリーテリングの方法の中で、自我(エゴ)の記述を抑えて状況の描写に徹することで最後には大きな共感を得ることを成功させているのである。

またコミットメントはそれまで排除してきた人間関係や社会とのつながりというものによって形成される自我(エゴ)についてを描いたものであった。

それらはすべて人間の自我(エゴ)を「小説的装置」によってより効果的に描くことを目的としたものであったといえる。デタッチメントからコミットメントに興味が移ったことも、デタッチメントによる自我(エゴ)の表現を追及したからこそのことだと思われる。

そして最後に、そうした自我(エゴ)を持った物語の危険性やその喪失ということについて述べている。自我(エゴ)を持った物語がどれほど大事なのかということなのである。そしてそういったことに気がついたのは、おそらくそれまで描いてきた自我の物語があったからこそなのではないかと思う。

ここまでくると春樹にとって自我(エゴ)というものがどれほど重要なテーマであったかがわかる。すべての作品は自我(エゴ)を有効に描くために苦心され、計算されているのであったのである。

最初に述べたように、僕は春樹の作品を研究すると同時になぜ僕はそれらの作品に惹かれていったのかを考えてみようと思った。そして研究を終えた今もう一度考えてみてもそれは一言では言い表せない。

しかしただ一つ言えるのは、春樹の描く自我の物語が、僕の自我と共有する部分を多く持っているということである。主人公と共時体験をしながら、その自我に共感し大きく動かされる共有部分が僕のなかにあるのだろうと思う。そしてそうした共有部分を持つ人というのは僕だけではなく、現代の社会に住む人たちに数多くいるのだろう。だからこそ彼の作品は世界中多くの人の支持を受けているのである。

小説というものが人と人との結び付きを目的としたものであるならば、僕は他のどの作家の作品よりも春樹の作品と結び付いている。春樹にはこれからも多くの人がそうした結びつきを得られるようなすばらしい作品を期待したい。

(参考文献)

『風の歌を聴け』村上春樹 講談社、『1973年のピンボール』村上春樹 講談社、『羊をめぐる冒険』村上春樹 講談社、『世界の終わりとハードボイルド・ワンダーランド』村上春樹 新潮社、『ノルウェイの森』村上春樹 講談社、『ダンス・ダンス・ダンス』村上春樹 講談社、『国境の南、太陽の西』村上春樹 講談社、『ねじまき鳥クロニクル』村上春樹 新潮社、『アンダーグラウンド』村上春樹 講談社、『若い読者のための短編小説案内』村上春樹 文芸春秋社、『村上春樹、河合隼雄に会いにいく』村上春樹 岩波書店、『こころの声を聴く』河合隼雄 新潮社、『イエローページ村上春樹』加藤典洋編 荒地出版社、『群像日本の作家26村上春樹』小学館、『日本文学研究論文46村上春樹』若草書房、『村上春樹の比較文学的研究』井桁貞義 「総合講座4文学理論の可能性」より

如果本站发布的任何文字存在侵害您版权的事宜,请联系站长 webmaster@cunshang.net 协调删除。

现在暂时看不懂,希望假以时日也可以阅读原文著作。

2013-08-31 下午 6:22